Caminar es, para mí, tan importante como respirar. Todo depende de la perspectiva, claro. Hay ocasiones en las que debo juntar fuerzas para ir a comprar una botella de agua al mercado que queda al doblar la esquina; existen otras en las que la distancia recorrida será proporcional a lo que tarde en menguar la temperatura mental. Sin embargo, una inmensa parte de las historias que gusto recordar surgieron en caminatas. En enormes y largas caminatas, a veces para perderse, a veces con el destino fijado.

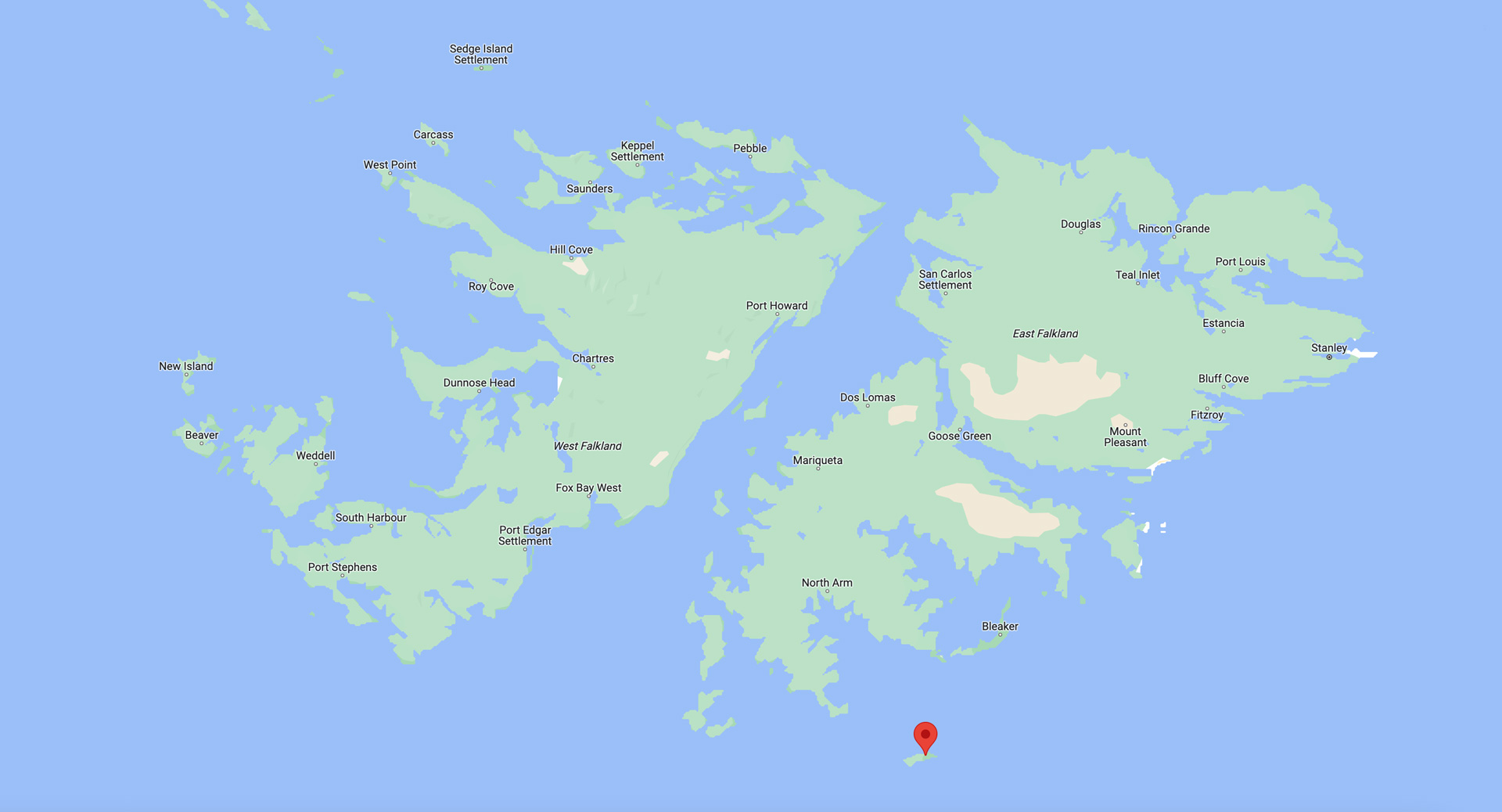

Hubo un viaje en el que me perdí sin posibilidad de acceder a ningún tipo de ubicación más allá de algún que otro cartel en medio de la nada. Una isla, la más austral de las Islas Malvinas, conocida como Sea Lion, que es un santuario para infinitas especies.

Llegar es fácil. Sólo hay que tomar un vuelo a Santiago de Chile, otro a Punta Arenas y un tercero hacia la capital de las Islas; luego, acercarse al aeródromo de Stanley y sacar un boleto en el colectivo: una avioneta. La terminal no es más grande que una sala de espera de un médico. Uno avisa a dónde quiere ir y, luego de abonar el pasaje y pararse encima de una balanza, se sienta a esperar a que se complete el vuelo de no más de ocho pasajeros.

El funcionamiento es como si fuera un remís colectivo: puede ir directo al destino que uno espera o aterrizar y despegar en diversas islas del archipiélago. Es el famoso lechero, pero con alas y un tamaño no apto para personas que sufren de claustrofobia o temen a las alturas.

El comité de bienvenida de Sea Lion está compuesto por dos o tres Caracaras, unas aves que dan ternura por lo directo que miran a los ojos. Hasta que uno recuerda que son de la familia de los halcones. Ante su mera presencia, lo primero que hay que hacer es quitarse cualquier cosa desprendible de nuestra cabeza. ¿Gorra? Fuera. ¿Lentes? Al bolsillo. Los Caracara –los lugareños los llaman Johnny rook– tienen fama de ser los pungas de la terminal. Pero como buen comité de bienvenida, se prestan para las fotos y hasta pueden llegar a mirar a cámara.

A pocos pasos del aeródromo de Sea Lion –un descampado de pasto– se encuentra el Lodge, also known as hospedaje. Es difícil de describir el grado de confianza que se maneja. La cocina está abierta las 24 horas, pero fuera del desayuno y las comidas, está vacía. Cualquiera puede tomar la cantidad de cervezas, gaseosas o lo que quiera, cuantas veces quiera y anotarlas en una libretita disponible sobre la barra.

No, no es broma. No, no hay cámaras. Todos dan por sentado que nadie tomaría algo sin anotarlo. La cuenta se cobrará al abandonar la isla y consiste en el listado que uno mismo anotó. Repito: no, no es broma. Y pareciera funcionar. De hecho, pregunté a una de las cuidadoras del lugar si la gente no se aprovechaba de la situación. “Alguna vez pasó, pero pudo ser un olvido”, asegura la mujer que juega con su marido a quién es el más amablemente tosco.

Y eso que son dos de los únicos cinco habitantes que tiene la isla. Al menos habitantes humanos. La isla fue una enorme granja de ovejas durante más de un siglo hasta que fue reconvertida en el santuario que hoy es. ¿La actividad económica? Sólo el ecoturismo y las investigaciones científicas.

Pocas veces me sentí tan bien. Mentalmente repasaba la experiencia: estoy prácticamente en soledad, conozco solo a tres personas, la ciudad más cercana está a 30 minutos de avión y no hay forma de salir a nado. Y lejos de sentirme atrapado, sentí paz.

¿Qué describe la paz? ¿Cuánto hace que no sentís un poco de paz mental de manera literal? No hablo de apagar la radio de la cabecita, sino todo lo contrario. O sea: cuando todas las voces se callan y solo queda tu radio a pilas en tu cabeza. La tuya. Tu voz.

Cuento con unas tres peregrinaciones exitosas de Buenos Aires a Luján. Son muchos kilómetros para ir a pie. Pero hay un punto, por lo general a la salida de General Rodríguez, en el que la marea humana entra en silencio. Cada tanto se escucha a alguien intentar un Rosario colectivo pero, si alguien lo acompaña, lo hace en silencio. El resto ya entró en trance con su propia mente, o eso me gusta creer: que de Liniers a General Rodríguez es una fiesta religiosa o un desafío físico, y desde este punto hasta la llegada es una experiencia espiritual por sobre la religión.

Me enferma esperar en un lugar nuevo. A Londres llegué a las 5 am con quichicientas horas de vuelo encima. Para la medianoche llevaba casi veinte horas a pie. En las Islas intenté contener esta tara durante el día y dejarla aflorar por las noches, cuando los compromisos conjuntos ya habían terminado. Sin embargo, Sea Lion sería distinto.

Imaginen lo siguiente: ingresan al lodge por el jardín de invierno, se quitan obligadamente el calzado y la campera, caminan descalzos por un piso alfombrado rumbo al salón común, toman una taza de té, de café, una cerveza o un whisky y se sientan a mirar por la ventana como el paisaje no deja de moverse. Son pingüinos Gentoos. Desde la ventana.

Los Gentoos se parecen a simple vista al Magallánico, pero no lo son. La colonia es enorme y le tienen tan poco miedo al ser humano que uno puede caminar tranquilamente entre ellos sin que ninguno se espante. De hecho, hay que tener cuidado con no pisar un nido subterráneo. Bueno, es cierto que el hospedaje tiene capacidad para veinte personas, con lo que nunca deberán lidiar con una horda de humanos, pero la despreocupación con la que se comportan es realmente inolvidable.

Los únicos

Salimos cuatro a ver a los Gentoos: tres argentinos y un londinense. Al volver al lodge, el insoportable que escribe estas líneas comienza a insistir en que teníamos poco tiempo, que andá a saber cuándo volvemos, que salgamos de nuevo. El mapa de la isla que nos entregaron al aterrizar indica dónde están los leones marinos, dónde los elefantes (marinos, obvio) y dónde otras colonias de pingüinos. Y aquí viene el acto citadino del día: como ya había visto a los pingüinos, fui a buscar a los leones y a los elefantes. ¿Qué tan lejos pueden estar si el mapa es de una isla?

El muchacho británico nos hizo un saludo uno, saludo dos, y nos deseó suerte. Así, tres porteños comienzan a marchar como si fueran a dar una vuelta por el parque, mientras charlan del trabajo y de la experiencia que viven.

Los cinco kilómetros con una variación de altura de 50 metros fueron medianamente en vano. Medianamente porque no encontramos ni a un gato. Pero el paisaje de un puente acantilado fue una trompada de belleza directo a la boca del estómago. Y si bien las opciones contemplaban volver al lodge o seguir camino rumbo al sur de la isla, volvemos a la pregunta de siempre: ¿Cuántas posibilidades hay de que pueda volver a este paraíso?

Las conversaciones entre nosotros comienzan a ser cada vez más intimistas. El trabajo da lugar a las familias y los traumas recientes. Ahora que lo recuerdo al escribir, viene a mi mente un delirio que se nos ocurrió a mis compañeros de secundaria cuando decidimos organizar nosotros mismos nuestro Viaje de Egresados. Nos pareció una buena idea pasar unos días solos, entre nosotros, en un refugio de montaña. Elegimos el San Martín, a orillas del lago Jakob, en el cerro Cella. Las primeras dos horas de caminata fueron un show de joda. Las siguientes seis, de camino caracol, en ascenso perpetuo, fueron de silencio brutal. Otra historia, sí, pero acá estamos, a más de veinte años de aquel evento, y nuevamente quedamos todos en silencio. Todos nosotros, los tres y nuestras voces. No sé si nuestras mentes podrían decir lo mismo.

El camino promete llegar a la colonia de los Rockhoppers, unos pingüinos con fama de ermitaños y casi imposible de ver en su hábitat natural. Sobre todo porque llegar a su hábitat natural requiere de un pasaje a Santiago de Chile, otro a Punta Arenas, uno más a las Islas y el remís con alas que nos lleva a Sea Lion para luego… Bueno, eso.

A caminar se ha dicho. ¿En qué dirección? Es difícil tener puntos de referencias geográficos en una isla al mediodía: a todos lados está el mar y el sol está sobre nuestras cabezas. De pronto, ese viento que se llevó nuestras últimas palabras y todo atisbo de tener un pelo presentable para una foto, desaparece. Una brisa muy tenue congela los dedos. El GPS de la naturaleza nos indicó hacia dónde queda la Antártida y luego volvió el viento. Unos kilómetros después de caminar sobre la tundra, aparece un cartel. Detrás, el paisaje es una broma: hacia un lado el llano, hacia el otro una sucesión de colinas que prometen destruir las piernas.

Es increíble cómo el cuerpo funciona de otra forma cuando el cerebro tiene la mente puesta en una promesa de recompensa. Les decía que en casa cuesta juntar fuerzas para ir al kiosco. Pero aquí no hay una app que nos pueda traer un pingüino a la habitación.

La elevación comienza a hacer mella y el paisaje no ayuda: a donde vea hay desierto verde, cualquier lugar que pise está blando. Y el contador de pasos del reloj indica que hace rato pasamos la promesa de 1.2 kilómetros del último cartel. ¿Se vuelve o se sigue? ¿Qué es lo peor que puede pasar en un lugar en el que el único predador es el viento? ¿Cuándo volveré a estar en esta dicotomía?

En un punto la subida se hizo tan empinada que comenzamos a cuestionarnos seriamente si la decisión fue la correcta. No era una montaña, pero imaginen una escalinata que comienza a hacer sus escalones un poquito más altos a cada paso.

Ya ni hablamos entre nosotros. Solo nos turnamos para intercambiarnos las mochilas y compartir el peso, en un silencio interrumpido de vez en cuándo por un comentario pasatista. En un ascensor hablamos sobre la locura del clima. En la tundra es sobre el viento.

El muro

El horizonte de la colina se hace recto y asoma una cruz cristiana. Llegamos. ¿A dónde? ¿A quién le importa? Llegamos a algún lado. Y hay mar. Y mucha piedra que alguien pintó de amarillo en un acantilado con una fosa de unos 30 metros en caída recta hacia la penetración del mar que, aún sin oleaje, escupe agua como géiser. Cuando digo en línea recta me refiero a que, si hubiera tenido un transportador encima, diría que el acantilado está a 90 grados de inclinación.

Creo que aún escucho los gritos de mi madre en el único audio de Whatsapp menor a 14 minutos que envió en la última década. Fue cuando vio mi foto parado al borde de las rocas. La superficie es igual a una montaña de lajas que algún ser superior depositó una sobre otra como si quisiera construir un acantilado de Lego. Y la pintura amarilla es tan solo musgo.

¿Los pingüinos? No aparecen, no están, no existen. Cruzo la fosa hacia el otro lado y veo que la pared del acantilado parece haber sido construida por alienígenas: es perfectamente recta, lisa, con líneas horizontales y círculos. No puedo dejar de admirarlos mientras pienso qué tan fuerte será el viento como para mover las piedras que veo en frente. Tardé un rato en darme cuenta que no eran las piedras que se movían: son los Rockhoppers perfectamente camuflados con sus cejas amarillo musgo y su plumaje blanco y negro en una palestra de lajas que hacen juego de luces y sombras.

Vamos hacia ellos. Con respeto, que por algo tienen fama de ermitaños. Y si bien no miden más de medio metro, nadie quisiera que cien o doscientos bichos de estos se le tiren encima sobre el borde de un acantilado.

Son caballeros. No les interesa nuestra presencia pero, ya que estamos ahí, son gentiles. Pase, señor. No espere que le demos bola, pero descanse todo lo que quiera.

Simplemente les gusta vivir sobre las rocas y de ahí el nombre. No son curiosos. Diría, para sintetizar, que les importó absolutamente nada que hubiera gente sentada entre ellos. Miran al mar, se acicalan el plumaje, nos miran con cara de nada, vuelven a acicalarse.

Al respeto hacia el dueño de casa hay que agregar el de permanencia. Dan ganas de quedarse a dormir con ellos y hasta de jugar a las cartas, pero al no ser invitados ¿para qué molestar? Así y todo algunos de ellos brindaron un pequeño show antes de partir y mostraron cómo es que bajan al agua desde una empalizada de media manzana de altura. Simplemente se dejan caer de cabeza. Clavadistas de un espectáculo sin igual.

Al volver a la colina vemos lo más parecido a un refugio de transporte público. Es casi lisérgico, pero alguien levantó tres paredes con lajas y puso una tabla de piedra para sentarse. Gloria a usted, señor previsor, que nos dio un lugar seco para apoyar las nalgas.

¿Y qué podía pasar al sentarme? Visitas. Un Caracara mucho más grande que los del comité de bienvenida se pone, como su nombre lo indica, cara a cara conmigo. Momento para otra selfie. Y cuando estaba por mejorar la toma, veo que ya miraba con cariño mi celular inservible para otra cosa que para sacar fotos. Quedará para otra ocasión, si es que vuelvo a ser el más afortunado de las pampas.

Al emprender la vuelta noto que al pie de la cruz hay unas flores. Más cerca veo una placa gigante en el piso. Sea Lion me recuerda que sigo en Malvinas y que todo es un museo de guerra a cielo abierto, por más que esté en un santuario ecológico. A poca distancia marítima, dos aviones de la Armada Argentina dispararon contra el HMS Sheffield. Veinte murieron y el barco terminó por hundirse. La placa es un homenaje con nombres y apellidos de quienes descansan “con el mar como tumba”.

El camino de vuelta fue sin escalas con un solo deseo: descalzarme, tomar un tazón de café y sentarme en uno de los sillones. Y así lo hice. Solo que el café fue en realidad una cerveza. Y el descanso duró unos minutos porque… ya saben: cuándo volveré a etcétera.

Ojitos

Con el sol ya en el poniente me dirijo a otra playa cercana. Claro, el mapa no aclara que puede llover de pronto. Por unos cinco minutos que alcanzaron congelar mi cara. Cuando las nubes se van, el sol comienza su despedida a mis espaldas. Tras un telón de pastizales surge una playa dividida en dos. Como si se trataran de dos paradores en un lugar turístico, en un extremo está lleno de pingüinos Magallanes. En el otro extremo, una manada de elefantes marinos.

En una suerte de flashback, debería aclarar que tuve un período de residencia en Mar del Plata, donde fuera de temporada se puede tomar un café en el puerto con un lobo marino que pasa como quien sale a comprar cigarrillos. Aprendí a respetarlos, además de amarlos como cualquier ser humano de bien.

Ahora, un elefante marino hace que un lobo marplatense parezca un chihuahua. Son gigantes. Reposados en la arena, una hembra mide tres metros; un macho, el doble. Sí, seis metros y cuatro toneladas que me miran caminar cerca de ellos sin siquiera mosquearse. Claro que tampoco los molesto. Por las dudas envían un emisario macho joven para posarse cerca mío, como si quisiera indicar que no me pase de la raya. Solo un idiota no respetaría a tremenda mole. Igual, quedarme en un juego de miradas con una de las hembras es una imagen que quedó grabada en mis retinas para siempre. Solo cierro los ojos y el archivo se reproduce para erizar nuevamente mi piel como aquella vez.

Sé que debería volver antes de que termine de anochecer, pero no quiero. No sé si lagrimeo por el frío en los ojos o por la emoción de saber que estoy conectado con algo que jamás imaginé ni en el mejor de mis sueños. La terapia hizo su efecto y, ya entregado, me pregunto si está bien que me sienta bien. De pronto, aparece un arcoíris por sobre el extremo de la playa en la que pasean los Magallanes.

Creo que alguien me dijo que sí, que está perfecto y que lo disfrute. O tal vez prefiero darle entidad a la perfección geométrica del universo y su combinación con los efectos de la descomposición de la radiación electromagnética percibida por el humano a la que llamamos luz. Prefiero la primera opción.

El Sol comienza a desplomarse y no me queda otra que emprender la vuelta. No soy el único y me sumo a la hora pico de los Magallanes que comienzan su peregrinaje hacia lugares más seguros conmigo en el medio. Me sorprendo de que ya no me sorprenda que teman por mi presencia, que solo caminen conmigo. Y no hablo de dos o tres. Es una inmensidad que parece dirigirse rumbo al Sol.

A lo lejos veo la silueta de nuestro acompañante londinense. Vuelve al lodge y no sé de dónde. Tampoco se lo pregunté. Como si supiéramos, nadie pregunta nada, sino que comenzamos a charlar de otras cosas.

No es que no nos soportaba más. O sí, quién sabe. Pero él también necesitaba escucharse a sí mismo.

Gracias por haber leído.