Jay es un hombre de unos setenta y algo que se encuentra sentado en las gradas del hipódromo de Goose Green. Por hipódromo nos referimos a una larga pista recta de cesped y por gradas a un refugio de chapa y cemento para unas cincuenta personas donde todos hablan inglés y algunos hasta toman mate.

Luego de escucharnos hablar, Jay se acerca y nos comenta algo sobre la Liga Profesional de Fútbol de la Argentina. Sorprendidos, la pregunta fue obvia: por qué le interesa algo de una cultura para ellos tan ajena.

Resulta que viajó a la Argentina todos los años desde 1973 hasta 1981, cuando cubría el fútbol argentino para la radio local. Con mucho orgullo cuenta que vio salir campeón al Boca de Maradona. La mayor permanencia de tiempo en nuestro país ocurrió durante el Mundial de 1978, cuando fue a Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata y Mendoza. O sea: conoce más ciudades argentinas que varios de mis amigos y parientes.

Cuesta sacarlo del fútbol, pero él fue quien inició la charla y qué mejor que dejarlo hablar con orgullo de cómo puede explicar que nuestra selección nacional ganó legítimamente el partido contra Perú y del momento más feliz de su carrera: cuando se dio cuenta que estaba en el campo de una final de un Mundial. De ése Mundial al que muchos miran de reojo por las sospechas del contexto dictatorial.

Pero Jay accede a explicarnos su movilidad de aquellos años. Una carta blanca que poseían los isleños. De allí que haya viajado tantas veces a Río Gallegos, Trelew y Ushuaia, con lo cual su porcentaje de conocimiento geográfico de la Argentina aumenta notoriamente.

Jay cuenta en primera persona cómo su vida cambió en la noche del 1º de abril de 1982, cuando se enteró de boca del Gobernador británcio Rex Hunt que las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcarían. Asegura que Rafael Wollman puede dar fe de esa versión. Wollman, fotógrafo argentino que se encontraba en las islas para mostrar qué había y cómo vivían los kelpers, ya lo había contado y ya lo habíamos leído. Es la misma versión.

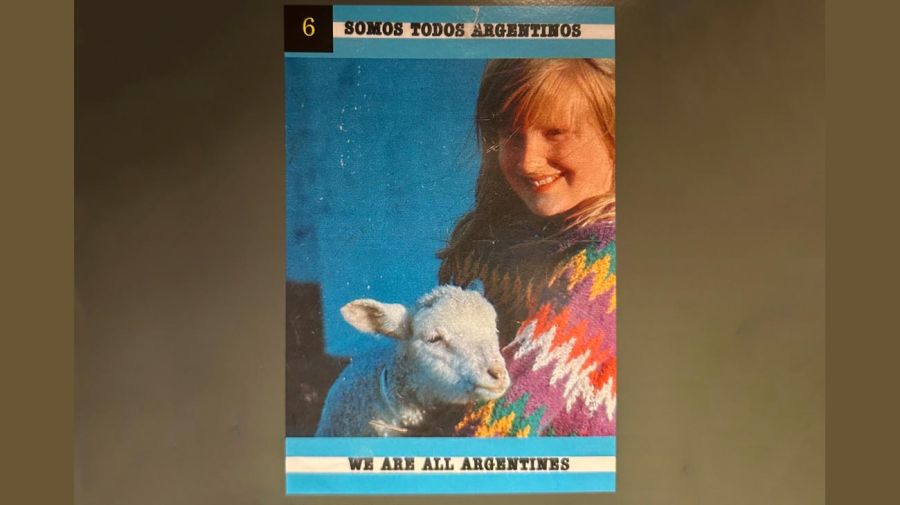

El 2 de abril, Jay le dijo a su madre que tenían dos opciones: quedarse a vivir bajo una dictadura o abandonar las islas. Allí ya se conocían las denuncias internacionales de los organismos de Derechos Humanos y sentían mucho miedo por lo que pudiera ocurrir. Sin embargo, algo cambió todo: el anuncio del gobierno británico.

¿Cómo es que la información de un contraataque podría tomarlos por sorpresa? Jay lo simplifica: hacía mucho tiempo que desde Londres “los empujaban” con una total falta de atención.

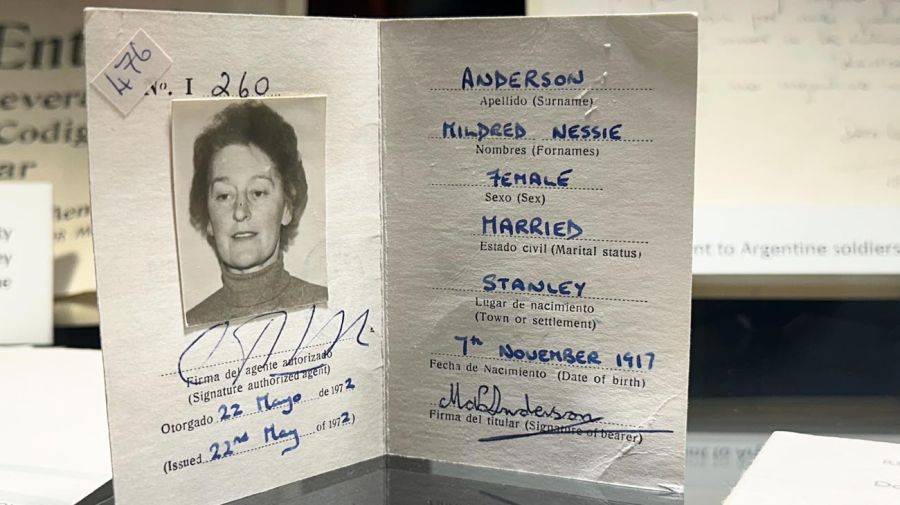

Para ilustrar, Jay cuenta que, durante los años sesentas y setentas, la población de las Malvinas mermó constantemente. La migración siempre fue algo natural y no todos se iban al Reino Unido; si hasta la Argentina tuvo un presidente descendiente de una kelper.

Pero en aquellos años hubo partidas sin llegadas. Y todo cambió de 1982 en adelante. La inversión de Londres en las islas se multiplicó por 100, comenzaron a aparecer rutas que conectaban lugares realmente aislados y un plan de salud pública y de educación universitaria gratuito. Las islas comenzaron a repoblarse. Primero alcanzaron su pico histórico. Luego lo superaron y nunca más decreció. Jay cierra: “la guerra nos puso en el mapa”.

Visitar Goose Green es placentero. Una serie de proveedurías y algunas viviendas sueltas con un centro comunitario, como esos lugares de reuniones y provisiones para las granjas cercanas. Es realmente bonito hasta que se convierte en temerario.

Con cara de nada, Samuel nos cuenta que allí, en ese centro comunitario en el que hay un inodoro, permanecieron encerradas 150 personas hasta que fueron liberadas por un escuadrón de paracaidistas británicos a finales de mayo de 1982. Veo el listado de nombres: mayoría de mujeres y niños, familias enteras y varias fotos que muestran las bolsas de dormir sobre el piso, la ropa colgada de donde se puede y rostros; muchos rostros entre abatidos y temerosos, según la edad. Ah, repito: un inodoro.

Yo no sé si es algo que se me pasó por alto en los documentales, en las clases de historia o justo falté a clases ese día, pero no recuerdo estos centros de detención. Y hablo en plural porque las historias se multiplican.

En una casa de una granja perdida sobre la costa a horas de la ciudad, Sammy y su marido nos reciben para mostrarnos cómo es la vida en el campo. Luego de conocer los números de la granja, ver un arreo de ovejas y una esquilada completa en tiempo récord, le pregunto a Sammy por los rieles que cruzan hacia un islote. Antiguamente no había conexión por ruta hacia el puerto principal, y sobre la costa no se podía detener un barco. Así, los rieles llevaban la carga hacia el islote. ¿Cuándo cambió? Después de la guerra.

Sammy es una mujer de unos 49 años. Recuerda la guerra. Es lo único que recuerda de ese año. La conversación se da ya dentro del hogar, con té, brownies y un bizcochuelo de crema y mermelada. Menciona que es normal recibir argentinos en la granja. Es obvio: es un lugar precioso. Es también obvio: nunca nos enteramos quién va porque da miedo decir que estuvimos allí y no recuperamos la soberanía.

Respecto de su experiencia con los argentinos, Sammy afirma que no puede juzgar a todos por lo que le hizo un par. A la pregunta de qué le hicieron, cuenta que vivía en un lugar llamado Pebble Island con su padre, sus hermanos de 9, 7 y 2 años, y su madre embarazadísima. Una noche ella prendió la luz de la cocina para buscar un poco de agua. Esa misma noche los sacaron de su vivienda. Motivo: dar señales al enemigo. Los llevaron a otro lugar junto a otras familias y les dijeron que, si prendían una sola luz, lo volarían con todos dentro.

Finalizada la guerra, al regresar a su hogar Sammy notó que alguien habitó y utilizó todas las pertenencias de la familia para alimentar la salamandra. Emocionada, cambia de tema y comienza a contarnos de sus hijas y que estaba feliz porque pronto llegaría el momento de que tengan que elegir entre ir a estudiar una carrera al Reino Unido, o hacer un terciario en las ciudad, donde habitaron de lunes a viernes durante toda su educación en un internado.

Entrar al Victory Bar es viajar a Londres con tan solo cruzar una puerta. Bautizado así tras la Segunda Guerra Mundial, es el punto de encuentro de los mayores de 40 años. Tras escuchar que somos de la Argentina, un hombre con la camiseta del West Ham comenta que combatió en 1982. Del otro lado. No todos los días se tiene la posibilidad de charlar con un ex combatiente británico y de pronto fueron tres.

West Ham afirma que mantiene vínculos con veteranos argentinos, que no nos odia y que tampoco nos odiaba cuando lo enviaron a las islas con 18 años recién cumplidos. A la charla se suma otro ex combatiente que llegó desde Gales. Dice que a él le cuesta ver argentinos y no recordar la guerra, algo que también le pasa en su país. La incomodidad aumenta cuando Gales se pone intenso, hasta que West Ham y un jovencísimo local se interponen. Gales se aleja luego de escuchar que el visitante apenas había nacido en 1982.

Lilly tiene 35 años. Nació después de la guerra y su visión de las Islas es totalmente distinta. Es una cuestión generacional: ella creció en la posguerra, con las inversiones y con el bendito beneficio de estudiar en Reino Unido. No cuestiona a los argentinos, sino a los gobiernos argentinos. “Bully” es el eufemismo que utiliza. Para ella, el gobierno argentino los atosiga cada vez que tiene un problema. No quiere ni le interesa viajar a la Argentina, algo que también se escucha en boca de varios jóvenes –no todos– que sienten que no estarían seguros en el continente si supieran de dónde vienen.

No funciona recordarle a Lilly que hace 40 años que la Argentina no se encuentra bajo la dictadura. Contesta corto: “llaman a Stanley por el nombre que le dio Galtieri”. Lilly cree que su falta de interés por la Argentina es recíproca. En su caso radica en las cosas que le contaron, el trato a los civiles por el que “el gobierno argentino nunca pidió disculpas”.

Poco importa sostener que es prácticamente imposible que la Argentina se embarque en una misión militar nuevamente y que existen resoluciones de las Naciones Unidas. Para todo tiene una respuesta, incluso cuando se le recuerda que el primer asentamiento de lo que hoy es Ushuaia fue una misión anglicana fundada por el obispo de Malvinas y que el primer estanciero de Tierra del Fuego también llegó desde Malvinas con permiso del Presidente Roca e izó la bandera argentina. Para ella, no hay vuelta atrás.

Obviamente, era cuestión de tiempo para que alguien mencionara la situación de los soldados argentinos avanzada la guerra. Una mujer de unos 50 años afirma que un soldado la interceptó junto a su madre y pidió, en español, si podía darle algo del alimento que tenía en la olla. Esa madre, nacida en Chile de padres kelpers, le explicó que era el alimento de las gallinas. Al ver que el soldado insistió, le pidió que la esperara, ingresó a la vivienda, y le llevó algo de comer. Dice no guardar rencores.

Hay historias que nunca imaginé escuchar, como la familia que afirma que, al regresar a su casa tras ser desalojada por el ejército, encontraron heces humanas como murales. O el caso de Anne, quien jura que alguien dejó granadas en su vivienda.

Kirk trabajó durante décadas en el programa para retirar las minas antipersonales que dejó la guerra. Para poner las cosas en contexto histórico, en 1982 aún faltaban quince años para el Tratado de Ottawa, ratificado por nuestro país junto a otros 155, que comprometió a la no utilización de minas antipersonales. Según cuenta Kirk, inmediatamente después de la guerra iniciaron el desminado del territorio. La falta de información y la baja de tres soldados interrumpieron el procedimiento. Los registros argentinos facilitaron los hallazgos, aunque tenían un faltante del 30% de las minas activas. El resultado final del Programa de Limpieza de Minas asegura que fueron destruídas unas 10 mil antipersonales y otras 1.700 anti vehículos.

Cerca del antiguo faro hay una playa que, si fuera vista en fotos, parece caribeña: arena finísima y blanca con aguas que van del turquesa al verde. El perpetuo viento recuerda la geolocalización. Helen comenta que justo en esa playa se desactivó la última mina en octubre de 2020. Para ilustrarlo muestra el video de la explosión, seguido de vítores y aplausos. El equipo de kelpers, británicos y zimbabuenses logró su cometido luego de años. Mary agrega que nunca vio a gente ponerse tan contenta por quedarse sin trabajo.

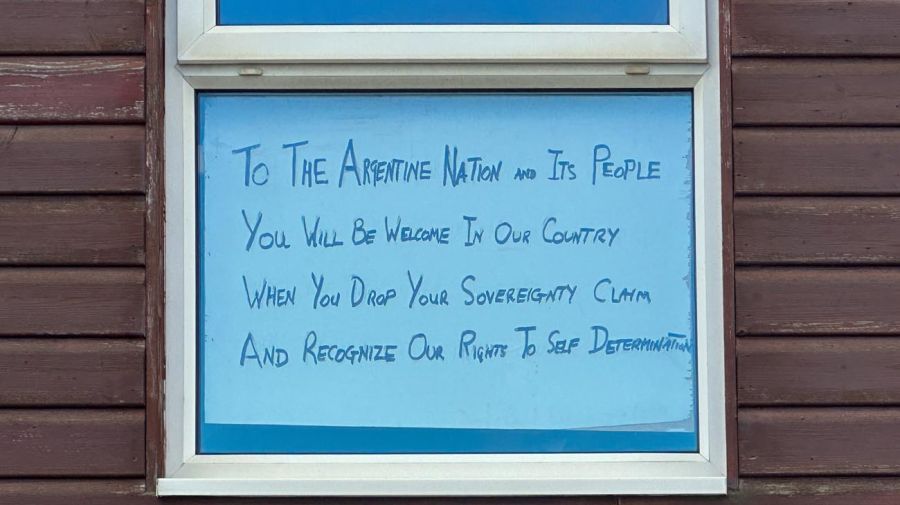

Pero si hay algo que abunda en Malvinas es el trabajo. Sólo en la administración pública hay 160 vacantes en 2023. La mayoría de los lugareños tiene uno o dos empleos. Puede que sea esa la razón de inmigrantes de rincones impensados: Chile, Filipinas, India, Perú y… Argentina. Y eso que el cartel que cuelga en la ventana del Centro de Investigaciones Marinas reza que “los argentinos serán bienvenidos cuando reconozcan nuestra soberanía y derechos”.

Uno de nuestros compatriotas cuenta su historia de más de 25 años, un intento fallido de retorno a Río Gallegos en 2013 y su vuelta a las islas, llegada que califica como definitiva. Dice que se acostumbró. Cierra con algo que se escucha en cada uno de quienes llegaron: vinieron con un contrato de dos años y pasaron más de veinte.

La cuestión del tamaño sí importa. Un porcentaje considerable de los kelpers considera que acrecentar demasiado la población haría que se pierda el estilo de vida, pero todo parece ir en contra: para 1982 vivían 1.800 personas en todo el archipiélago. Hoy, ése es sólo el número de la guarnición militar y las islas cuentan con casi 3700 habitantes. Si contamos a todos, triplicaron la densidad en cuatro décadas. Con pleno empleo, una tasa de pobreza del 0%, sistemas de educación y de salud gratuitos, las islas fueron la opción de muchos desde que se les devolvió el estado de británicos a sus habitantes en enero de 1983.

Ya en el aeropuerto militar –de un trato hacia los pasajeros más militar que aeroportuario– puede verse a la pareja granjera de Sammy acercarse a saludar al grupo de ex combatientes argentinos. Mi colega conecta más rápido y me dice: son los que los visitaron antes que nosotros. Luego, sabré que estuvimos en el lugar en el que fueron prisioneros de guerra tras la rendición de Menendez. Ahí, el mito se convierte en palabra y son ellos mismos los que sostienen que fueron tratados con respeto y volvieron a comer caliente.

Uno de ellos dice que todos los argentinos deberían pisar las Malvinas al menos una vez porque es imposible amar algo que no se conoce. Él las conoció en la peor de las circunstancias y todavía regresa. Afirma que no es masoquismo: “es visitar a la ex novia de la que seguís enamorado para saber cómo anda”.