Desde hace años estamos acostumbrados a separar a las personas por generaciones sin demasiadas contemplaciones. Ya saben, los que nacimos desde 1982 hasta 1994 somos millenials, los que estuvieron antes son la generación X y los que vinieron después de nosotros son los centennials. Es bastante arbitrario y las características tienden a volverse confusas en los extremos, ahí donde una generación toca a la otra.

Pero hay una franja de personas que fuimos entre niños y adolescentes en la década del ochenta que vemos al mundo de una forma distinta. Consumimos películas con una predilección especial por la aventura y la ciencia ficción. En buena medida, una generación que ha hecho de la creatividad una forma de supervivencia. Lejos de ponerme nostálgico, tomo esos años como un punto de partida hacia una vida llena de satisfacciones en la ficción.

Nací el mismo año en el que se estrenó E.T. Me crié entre Indiana Jones, Volver al Futuro y Star Wars. Aprendí a leer con Elige tu Propia Aventura antes de pegar el salto –absolutamente lógico– a Julio Verne y su abanico de viajes increíbles, fuera en globo al revés de como gira el mundo, o en un submarino al fondo del océano, o al centro de la Tierra, o a la Luna o tan solo con el quilombo de los hijos del Capitán Grant.

Algunos directores surgidos de la gloriosa camada de los años setenta y otros formados a su sombra, nos trajeron todo eso que les gustaba. En grajeas familiares. ¿Conocen algún nene de seis años que pueda disfrutar de un policial negro? Yo sí: todos los que fuimos al cine a ver Quién engañó a Roger Rabbit.

Una generación marcada por Cuenta Conmigo y Los Goonies es capaz de saturar el rating de un domingo por la tarde para ver Cuentos Asombrosos y escapar de la mirada de los padres para disfrutar su analogía extrema: Cuentos de la Cripta. Gracias a Tim Burton se nos presentó la oscuridad hecha arte. Si hasta nos enamoramos de un Vincent Price sin saber lo que había hecho de su vida previo a morir –de verdad– durante la filmación del Joven Manos de Tijera.

Todos cayeron bajo el hechizo de Geena Davis en Thelma & Louise. Yo ya bobo desde Beetlejuice. Y con Winona, claro. Mi cabeza explotó cuando Spielberg hizo La Dimensión Desconocida y mis padres cometieron un grave error: decirme que era un revival de una serie de cuando ellos eran muy chicos. No me detuve hasta terminar de ver la colección en VHS que tenía el videoclub del barrio. Unas mil veces.

Es en ese contexto que, un día como hoy pero de hace exactamente 30 años, se estrenaba en la televisión un programa por el que se apostaba tan, pero tan poquito, que ni con la mejor de la remasterizaciones se pudo hacer algo presentable con el piloto. Actores desconocidos y bajo presupuesto unidos para demostrar una vez más –y no por última vez– que los que toman decisiones artísticas no tienen un termómetro social.

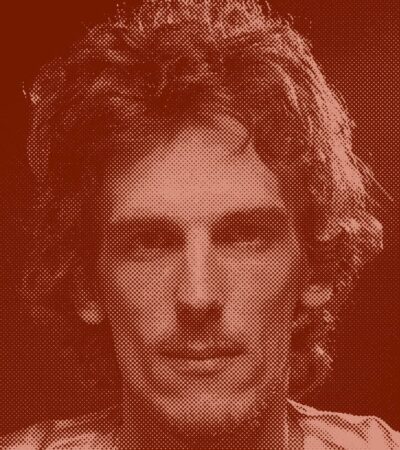

El 10 de septiembre de 1993, Fox puso al aire X-Files. Y el mundo no volvió a ser como lo conocemos. Literalmente y sin exageraciones. De hecho, sus repercusiones aún resuenan hoy, aunque usted, querido lector, no lo sepa ni nunca haya visto un solo capítulo de la serie.

Gracias al arribo de Fox a la Argentina –y a la posibilidad de ver a Los Simpsons en capítulos estreno antes que en Telefé– “Los expedientes secretos X” llegaron tan solo unos meses después de su estreno en Estados Unidos. Mi escuela primaria terminaba de la mejor manera y sentía que alguien me enviaba esa serie para acompañarme hacia la madurez.

¿Vieron los debates sobre las series? Bueno, todo comenzó con X-Files. Sí, así como lo leen. El Fandom de la serie fue –y es– tan brutal que tuvo el primer foro de internet dedicado 100% a un programa de televisión en aire. Las cartas de los fanáticos llovían de a millones. Tuvieron que pasar años para que alguien se atreviera a decir que Gillian Anderson no fue la primera opción para encarnar a Dana Scully. ¿Cómo que los productores buscaban una contraparte femenina al estilo Baywatch, alta y voluptuosa? No, no estábamos listos para aceptar esa realidad. Y lo bien que hicieron en no contarlo en esos tiempos en los que le daba un beso con la mano a mis posters antes de salir para el colegio, como quien le pide protección a los santos al pasar por una Iglesia a las apuradas.

Chris Carter, creador de la serie, dijo que buscó homenajear a todo el género amplio de “lo inexplicable”. Nuevamente el hilo conector intergeneracional al que debemos agradecer eternamente. Y no solo por el producto, sino por haber preparado a una masa enorme de público expectante de algo nuevo. Si no hubiéramos crecido como lo hicimos, quizás no nos habríamos tirado de palomita a una serie de raros.

Trato de bajar mi emoción de fan al hablar de la serie, pero me es imposible por momentos. Si usted, querido lector, vio algo de televisión en las últimas dos décadas, se cruzó con un producto surgido de alguien que tuvo su paso por X-Files. Es un abanico tan grande que involucra tanto a Lost como a American Horror Story y en el medio pasa por Supernatural y hasta el mucho más obvio Stranger Things. Todos tienen un productor, o un guionista, o un director que fue director, o guionista o productor en alguno de los 201 capítulos que tuvo la serie en su primer tramo. O en sus películas. O, incluso, en las dos temporadas cortas de 2016 y 2017.

Y mejor ni hablar de los actores ocasionales, y no me refiero a estrellas consagradas. Terry O’Quinn (John Locke de Lost) es un policía pueblerino que no entiende qué pasa. Bryan Cranston es el peor acompañante de un auto mucho antes de convertirse siquiera en el papá de Malcolm y a años luz de comenzar a fabricar metanfetaminas. Su futuro socio Aaron Paul también aparece en otro capítulo cuando no lo conocía ni la madre. Los nombres se desparraman y la vista no engaña cuando creemos ver a Michael Bublé como marinero, a Luke Wilson como sheriff del condado, a Ryan Reynolds como el colegial que era allá por 1996, y a un listado sin fin de “todavía no famosos” que incluyen a un adolescente Jack Black, a Shia LaBeouf, James Franco y Lucy Liu.

En aquel año 2016 de revival me encantó escuchar que X-Files era “la madre de la televisión moderna”. Soy fan, obvio. Pero luego comencé un rewatch frenético para llegar con envión al estreno de los nuevos episodios. Y, cada tres o cuatro capítulos, volvía a sonar en mi cabeza lo de “madre de la televisión moderna”.

Luego de que Fox comprendiera que tenían oro en sus manos, cada capítulo de X-Files fue filmado con calidad cinematográfica. De hecho, si nadie avisa, podríamos pensar que fue filmada ayer y solo está ambientada en los años noventa. La tecnología utilizada fue pionera, incluso cuando algunos efectos especiales hoy nos parecen baratos. El CGI en movimiento era un lujo que solo podía darse en Jurassic Park.

La magnitud llega a la dimensión de lo imposible cuando se tiene en cuenta que HBO promete una segunda temporada de House of the Dragon para cuando nosotros ya no recordemos ni donde dejamos las pastillas para la memoria. En tiempos de televisión sin streaming, las temporadas tenían 22 a 25 episodios por año. Todos los años. Y no hace falta irse a los noventa. Lost, House o Fringe llevaron el concepto de calidad a un nivel superlativo y también debían producir decenas de capítulos por temporada.

El truco de X-Files era maravilloso. Cualquiera pudo deducirlo al finalizar la primera temporada: una trama central que será abordada en determinados capítulos clave, y el resto de los episodios abocados a historias unitarias de fenómenos tan paranormales como la trama central, pero sin una conspiración universal en el medio. Pronto todos esperábamos al nuevo monstruo, o al episodio humorístico, sólo apto para mentes muy negras.

La cultura pop se revolucionaba con cada capítulo. Hasta el merchandising que inundó los comercios debía convivir con el arte del revival en medio de la ciencia ficción. Es que X-Files, además de todo lo nuevo, tenía una dinámica de cine noir. Y allí fueron: ediciones de comics, campañas de afiches vintage para promocionar episodios con claros homenajes, novelas y hasta ensayos sobre lo paranormal. Y sí, algunos tomaron a X-Files como un documental.

Algunos pueden decir, con total derecho, que es relleno. Y que si a X-Files le quitamos todos esos capítulos y dejamos solo los que abordan la trama central, nos queda una serie de diez capítulos por temporada. Como cualquiera de ahora. Yo creo que es exactamente al revés. No tengo pruebas contundentes, pero estoy seguro de que si lograra que Chris Carter me conteste alguna de las treinta cartas que le envié en los noventa, seguramente conseguiría que asuma que la trama central fue una excusa para poder montar su propia saga de Cuentos Asombrosos, Cuentos de la Cripta y la Dimensión Desconocida. Todos juntos, en un mix sin igual en el que se vuelve a la más primitiva forma de contar historias.

Muchas veces con el dolor a flor de piel en los apesadumbrados personajes a los que no les faltó atravesar ninguna situación traumática. Otras veces desde el horror del miedo a lo que no podemos explicar. De hecho, si alguien tiene el mayor de los miedos colocado en un gobierno que conspira contra sus propios habitantes, imaginen la dualidad temerosa de no saber cuál es la conspiración: para que sepamos o para ocultarnos.

Y ni que hablar del humor. El más negro de los humores que hace que nos riamos con solo pensar en David Duchovny aunque sea en un bolo en Zoolander como “supermodelo de manos”. Un humor tan, pero tan negro que agradezco a San Tarantino que ninguna mente inquisidora moderna pueda resistir más de cinco minutos de una serie que, deducen, es aburrida.

Lejos de renegar de quienes los precedieron, los muchachos de X-Files se paran sobre los hombros de aquellos gigantes. Los abrazan. Les agradecen. Los homenajean. Puede ser un capítulo que aborde una problemática social vigente al mejor estilo la Dimensión Desconocida. Aún recuerdo el desprecio con el que trataban al “villano” por su principal característica: fumar tabaco como se fumaba en aquellos años, o sea, como chimenea a carbón en invierno.

Los Cuentos de la Cripta se superponen uno tras otro y, cada tanto, aparece la emoción característica de los Cuentos Asombrosos, esos que más de una vez te dejaban con ojos vidriosos.

Como toda serie que explota desde un nicho, los primeros detractores de X-Files fueron, a la vez, aquellos primeros fanáticos que sintieron que “la serie se corrompió”. Me pregunto si hoy opinan igual y tan solo fue una calentura snob del momento por no tener algo que fuera conocido por pocos. Las críticas de la época, como que “el mundo se volvió fan” después de la película de 1998, no tiene mucho sentido vista desde el presente. Y mucho menos si tenemos en cuenta el pequeño factor de que la película no es una trama nueva basada en la serie. Es complementaria a la serie. No podemos iniciar la sexta temporada de la serie sin haber visto Fight the Future, la película estrenada en el receso al finalizar la quinta temporada.

¿Mucha gente se sumó después? Y sí. La X-manía era global. Luego se dijo que la serie perdió sentido cuando se resolvieron los misterios de la trama original. Un sinsentido total: finalizada una trama, comienza otra. Incluso cuando Duchovny decidió menguar su participación al mínimo para buscar otros horizontes, la serie adquirió una nueva trama. Ahora había que salvar al Agente Especial del FBI Fox Mulder.

Decía que no venía con nostalgias. Vengo con la efervescencia de saberme contemporáneo y parte de algo que tenía que darse de esa manera. De algo que hace que al ver el capítulo de Los Simpsons “The Springfield Files” con la participación de Duchovny y Anderson –¡y Leonard Nimoy!– nos descostillemos de risa más que cualquier otro televidente.

Una época en la que el único con superpoderes era Superman y el resto de nuestros héroes se la rebuscaban con la creatividad, o viajaban en el tiempo para enfrentar a villanos que hacían bullying en el colegio. O chicos de nuestra edad que resolvían homicidios en medio de un bosque a pesar de lidiar con una sanguijuela “justo ahí”. O un profesor universitario que tiene por hobby encontrar tesoros perdidos y arruinarles la fiesta a los nazis en su tiempo libre.

Una era en la que, si la formación de un ferrocarril del siglo XIX destrozaba tu casa para utilizarla de estación, no era una tragedia. Era un cuento asombroso. Una época que continuó con casi una década de una serie en la que la heroína no era una bomba rubia de malla roja que corre por las playas, sino una médica con crisis de fe. Y el héroe, tan solo un flacucho que siempre tiene la explicación más difícil para cualquier cosa.

Una historia de historias en las que los malos son seres tan mediocres que solo quieren hacer daño y los buenos son tan débiles que solo tienen el poder de la astucia. Y a ellos mismos, el uno para el otro, a pesar del dolor de sus historias. Y es que, a lo largo de un total de –ahora sí– 217 capítulos de 52 minutos más dos películas, es imposible no sentir que los conocemos.

Convivimos mucho tiempo con una oda constante a lo imposible, al pensamiento lateral, a la solución divergente, a la creatividad y la ciencia ficción más extrema que forman parte de una generación –ya no sé cuál– que prefiere soñar con otros mundos porque “la verdad está ahí afuera”.

Y nos aburre.

Gracias por haber leído.